Das Leben unterm Tisch

Im Angesicht der ungewissen Zukunft spielt eine belarussische Schriftstellerin mit der Vergangenheit

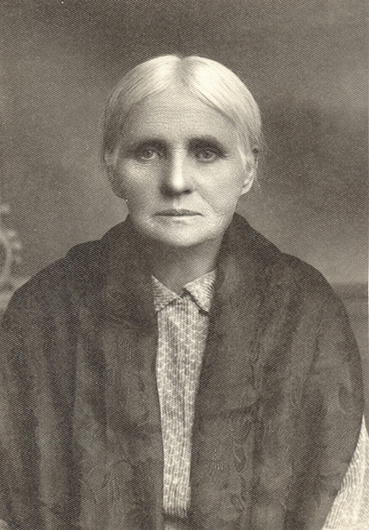

Author's Belarusian family© Image from the author’s private archive

Author's Belarusian family© Image from the author’s private archive

Statt einer „Jahresbilanz“ (die größtenteils traurig ausfallen würde), möchten wir hier den Text einer belarussischen Schriftstellerin veröffentlichen, die in ihren – in zahlreiche Sprachen übersetzten – Werken von ihrer Familie und ihrer Heimatstadt im westlichen Belarus erzählt. Erinnerungen zu suchen und zu bewahren ist ihre Art, den Alltag durchzustehen. In dieser poetischen Skizze spielt sie – die zu ihrer Sicherheit anonym bleibt und die wir daher einfach TS nennen – mit der Vergangenheit, kleidet ihre Toten ein und setzt ihnen traditionelle Gerichte vor.

Беларуская English Deutsch Русский

Einmal besuchte Mama eine Bekannte in ihrem Alter.

Die Wohnung war bis unter die Decke erfüllt von einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Gerüche: Baldrian, gebratene Zwiebeln, Parfum. Das Parfum war vermutlich teuer. Vielleicht sogar ein französisches, aber in Unmaßen. Nachdem ich den beiden Kaffee und belegte Brote gemacht hatte, beschloss ich, mich abzusetzen. Während ich mich im Flur umzog, bekam ich etwas von ihrem Gespräch mit:

„Sie sind so anders als wir“, sagte Mama.

„Oberflächlich“, pflichtete ihre Altersgenossin bei.

„Sie stärken die Bettwäsche nicht. Und bügeln sie nicht. Ich kann es nicht begreifen.“

„Unmöglich! Einfach unmöglich!“

Die Bekannte trug trotz ihres Alters einen dicken, im Nacken zu einer schweren Spirale gedrehten Zopf von der Farbe einer Herbstwolke. Mamas Kurzhaarfrisur war weiß, eine Schneewolke. Die beiden verstanden sich ohne große Worte. Mamas Bekannte war Kellnerin im Bahnhofsrestaurant von Truskawez [ein Kurort in der Westukraine – Anm. d. Red.] gewesen. Ich hatte vor, sie einmal dazu zu befragen.

Wenn ich in der Kindheit vor irgend etwas Angst hatte, dann davor, Kellnerin zu werden.

Ich hätte gern gewusst, warum eigentlich. Das Gespräch mit der Kellnerin sollte mir helfen, es herauszufinden. Doch dann starb sie mir nichts, dir nichts. Die einzige Kellnerin, die ich kannte. Aus der Stadt Truskawez. Dieses Wort mochte ich sehr, genau wie truskawka, Erdbeere auf Polnisch. Das Herz versagte, und die Kellnerin war nicht mehr. Mir blieben nur Erinnerungen – an den Geruch, die Frisur und: die Bettwäsche.

∗∗∗

Mama nahm es mit der Bettwäsche sehr genau.

Vor dem Schrubben wurde sie lange mit auf einer groben Reibe zerriebener Kernseife gekocht, wobei man ab und zu mit einem Mangelholz die aufgequollenen weißen Stoffblasen zurück in den Waschzuber schob, die wehrten sich, als wollten sie aus dem Zuber heraus in die Freiheit ... wo das Mangelholz wartete. Nach dem Kochen schrubbte man die Bettwäsche auf einem Waschbrett – eine Maschine hatten wir nicht. Dann wurde sie gestärkt, gespült und mit bloßen Händen ausgewrungen.

Danach wurde ein Klapptisch aus gelbem Holz aufgestellt, der wochenlang zusammengeklappt hinter der Schlafzimmertür darauf wartete, dass man eine warme Wolldecke auf ihm ausbreitete und darüber einen groben, noch von Oma gewebten Überwurf. Und dann nahm Mama Wasser aus dem emaillierten Einliterkrug in den Mund und presste es mit aller Kraft durch ihre fest geschlossenen Lippen, um die gestärkte Wäsche zu besprengen.

Für mich begann nun das Beste an der ganzen Sache: Ich arrangierte das Leben unterm Tisch.

Das geschah immer, wenn Mama einige Tage lang (damals kamen sie mir vor wie Monate, Jahre, Jahrhunderte) den weißen, gestärkten Wäscheberg bügelte. Ich stellte unter dem Tisch meine Puppenmöbel auf. Es waren genug, um alle Püppchen auf Spielzeugstühle zu setzen, die kleinsten in Bettchen zu legen, die größeren Puppen auf Hockern um den Küchentisch zu versammeln. Den Ehrenplatz in der Küche nahm die kredens ein, wie bei uns nach polnischer Art das Büffet heißt. Sie hatte nicht, wie oft bei Puppenmöbeln, aufgemalte, sondern echte, ausziehbare Schubladen (bei uns sagt man nicht, wie auf Russisch, wydwyschnoj jaschtschik, Schublade, sondern schufljadka). Es gab einen Gasherd mit eisernen Brennstellen, die man leider nicht anzünden konnte. Und einen Kühlschrank, der sich nicht an den Strom anschließen ließ. Mich kümmerte das nicht. Einmal stellte ich in seinen Fächern das Essen ab, das die Püppchen nicht aufgegessen hatten. Als es mir wieder einfiel, war alles grünlich verfärbt und vertrocknet. Es hatte eine neue, künstlerisch durchaus passable, Form angenommen.

Die Spielzeugmöbel waren aus Holz.

Alles war ganz wie in echt. Die Puppen am Spielzeug-Kindertischchen unter dem aufgeklappten Erwachsenentisch warteten aufs Essen. Ich zweigte beim Mittagessen heimlich etwas ab, um es ihnen an den Spielzeugtisch zu bringen. Ich war ihre Kellnerin. Probte für den schlimmen Fall, dass mein Leben fehlgehen würde. Dass es die falsche Wendung nehmen könnte und ich es mit dem zu tun bekäme, wovor ich Angst hatte.

Der dicke Zopf der Bekannten aus Truskawez bezeugte das Gegenteil – dass die Arbeit so schlecht nicht sein konnte, wenn sie noch all ihre Haare hatte. Aber wie hätte ich das damals unter dem Tisch wissen sollen? Ich lebte dort in einem stillen Halbdunkel. Großmutters Überwurf hing von allen Seiten herab. Oben besprengte Mama die widerspenstige Wäsche. Und die fügte sich immer. Plättete sich. Mama brauchte zum Bügeln nur das Gemurmel des Radiolautsprechers. Wir sprachen nicht miteinander. Jede wusste auf ihrer Ebene, dass die andere da war. Das reichte. Es war das perfekte Leben. Ein Teil von mir ist dort für immer geblieben.

∗∗∗

Die Püppchen brauchten natürlich Namen.

Zum Beispiel Sascha, Jura, Sascha und Jura. Nein, das ist nicht „doppelt gemoppelt“. Es sind die Namen ehemaliger Klassenkameraden. Und das waren vier verschiedene Jungen. Zwei Saschas und zwei Juras, die ganz kurz nach dem Ende der Schulzeit einer nach dem anderen gestorben sind. Der eine Sascha war der schönste Junge der Klasse, der andere nervös, dünn, mit Locken. Von seinem vorzeitigen Tod erfuhr ich fünfunddreißig Jahre nach Schulabschluss auf dem neuen Friedhof, als ich den Lockenkopf zufällig auf dem Grabstein erblickte. Der eine Jura war ein schlechter Schüler, den anderen hatte ich gern. Sie alle wurden keine dreißig. Aus verschiedenen Ursachen, aber jedes Mal war Alkoholmissbrauch im Spiel.

Ich setze ihnen dünne Pfannkuchen mit Butter und Zucker vor.

Sonntagmorgens buk Mama immer einen ganzen Stapel Pfannkuchen, jeder wurde mit einem Stückchen Butter bestrichen und dann mit Zucker bestreut. Dann wurde der Stapel geschnitten wie eine Torte.

Die Plastikpüppchen sind alle gleich und können in die gleiche blaue Schuluniform gesteckt werden.

Nur der eine, den ich gernhatte, trug einen grauen Anzug, doch im Traum ist es immer ein schwarzer.

Eines Abends kommt er. Steht im dämmrigen Korridor, in der Hand ein Netz mit Apfelsinen. Ich frage:

„Warum warst du so lange nicht da? Du wusstest doch, dass ich warte.“

„Die Geschäfte haben mich aufgehalten.“

Ich frage nicht, was für Geschäfte es im Jenseits gibt. Nach den Gesetzen des Traums gehört es sich nicht, das zu fragen. Es ist sogar verboten. Ich umarme ihn einfach, küsse ihn direkt auf die Lippen. Er ist zurückhaltend, als sei er zu Besuch in einem Krankenhaus. Bald geht er wieder. Ich will ihn nicht fortlassen, halte ihn an der Hand fest. Eine durchsichtige Hand bleibt in meiner zurück. Er selbst verschwindet.

∗∗∗

Man hätte den Plastikpüppchen und Puppen die Kampfnamen der polnischen Verwandtschaft geben können.

Niemand von uns wusste, dass sie während des Zweiten Weltkriegs der Untergrundorganisation Armia Krajowa angehört hatten. Die ganze Familie. Ihre Wohnung in Białystok war ein Treffpunkt gewesen. Alle hatten Untergrund-Kampfnamen. Die Großtante hieß „Matka“, ihr Mann „Hetman“, die Töchter „Krzysztina“ und „Kryniczanka“, die Söhne „Błękitny“ und „Jurek“. Alle erhielten Verdienstkreuze und Medaillen. Die Großtante eine goldene, die Töchter silberne, der Vater und die Söhne bronzene. Eine klare Bevorzugung der Frauen bei den Auszeichnungen. Auf den Grabsteinen stehen ihre Untergrund-Kampfnamen und die Verdienstkreuze sind eingraviert.

Um die polnische Verwandtschaft am Tisch zu platzieren, muss ich ein Plastikpüppchen

Author's Polish family© Image from the author’s private archive

Author's Polish family© Image from the author’s private archiveIch hatte eine Spielzeugnähmaschine.

Sie konnte nähen wie eine richtige. Mama brachte mir bei, Sarafane und Kattunhäubchen darauf zu nähen. Wenn man ein Häubchen nähen kann, ist nichts leichter, als einen Umhang zu machen. Man spannt den Stoff ein, näht an einer Seite einen Streifen ab und zieht ein Band hindurch, um den Umhang am Hals zu befestigen. Goldene, silberne und bronzefarbene Stoffstücke – da muss man überlegen, wo man sie hernehmen soll. Als Kinder sind wir immer vor die Militärschneiderei hinterm Haus gegangen. Dort wurden manchmal Stoffabfälle zum Fenster hinausgeworfen. Ab und zu fanden sich darunter echte Lederreste. Sogar ein großes Stück gelbes Leder fand ich einmal. Gelb könnte ein Ersatz für Gold sein. Der Großtante hätte es gefallen, gelbes Leder muss einfach jedem gefallen.

Der polnischen Verwandtschaft serviere ich kapuśniak, eine dicke Sauerkohlsuppe, an die unbedingt getrocknete Pilze gehören, besonders Steinpilze. Das war Mamas Lieblingsgericht nach dem Rezept der polnischen Großtante. Ich habe die polnische Großtante nur einmal gesehen. Sie war eine Persönlichkeit. Sie nahm die geschwungene Sonnenbrille nie ab, auch nicht drinnen. Sie trug Schlaghosen, während andere Frauen in ihrem Alter gar keine Hosen trugen. Sie rauchte, und alle taten, als ob es sich so gehörte. Die Großtante verteilte an ihre Großnichten

Ab und zu schauten die Freundinnen vom Hof bei mir unter dem Tisch vorbei.

Wir liefen durch den Keller, um uns zu besuchen. Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerraum unter dem Haus, in dem Konserven, Skier, Schlitten, Kartoffeln aufbewahrt werden. Der Boden war aus Erde. Das Licht im Kellerflur funktionierte nicht. Es war unheimlich, dort entlangzulaufen, aber so war der Weg viel kürzer als über die Straße.

∗∗∗

Papas Verwandtschaft hätte ich unter dem Tisch in weiß gekleidet.

Еrstens, weil Uroma auf einer in Wizebsk gemachten Aufnahme von 1919 ein weißes Kleid mit Hohlsaum anhat und zweitens, weil ich geträumt habe, dass Papa einen weißen Anzug mit Weste trug. Alles war weiß: die Fliege, die extravaganten Lackschuhe. Sollen also ruhig alle weiß tragen, so wie Papa und seine Oma, die Mama seiner Mama. Außerdem war Uromas erster Mann Offizier der Weißen Armee. Er wurde zur Zeit des Roten Terrors erschossen. Seine Tochter, meine Oma, trug den Familiennamen des Stiefvaters, der Vatersname war auch nicht der ihres Vaters. Der Stiefvater schlug zehn Jahre lang Bäume in Sibirien. Er war Ingenieur in einem Rüstungsbetrieb und wurde verurteilt, nachdem ein Hochofen explodiert war.

Author's father's grandmother (left)© Image from the author’s private archive

Author's father's grandmother (left)© Image from the author’s private archiveOma ähnelte der Estrada-Sängerin Klawdija Schulschenko.

Als kleines Mädchen habe ich dann auch überall herumerzählt, Klawdija Schulschenko sei meine Oma. Opa war im Krieg Fernmeldeoffizier, er hatte eine Division aus einem Kessel herausgeholt, indem er die Soldaten anspornte, den Nahkampf mit dem Gegner aufzunehmen. Er erhielt den Rotbannerorden. Dafür, dass er unter schwierigen Kampfbedingungen eine Verbindung hergestellt hatte, wurde er mit dem Orden des Roten Sterns ausgezeichnet. Als Kind wusste ich das alles nicht. Opa rauchte Pfeife. Ich mochte den Tabakgeruch, von dem die kleine Chruschtschowka am Rigaer Stadtrand erfüllt war. Bei Opas Beerdigung trugen die Soldaten viele Auszeichnungen auf roten Kissen vor seinem Sarg her. Mit acht Jahren interessierte mich das nicht. Während Opas Grab zugeschaufelt wurde, gaben die Soldaten Luftschüsse ab. Er und die Rigaer Oma hatten drei Söhne. Ich setze also zwei Puppen – Oma und Uroma – und sechs Plastikpüppchen an den Tisch: Uropa, der Offizier war, Stiefuropa, der Ingenieur war, und Opa, den Fernmeldeoffizier, mit seinen Söhnen.

Author's Latvian family© Image from the author’s private archive

Author's Latvian family© Image from the author’s private archiveIch gebe ihnen Rigaer Schnitten zu essen.

Das ideale Abendbrot, schnell und einfach. Auf Schwarzbrot kommt Butter, auf die Butter aufgeklappte Sprotten, auf die Sprotten Scheiben von gekochtem Ei, auf das Ei Zwiebelringe

Ich würde allen zusammen einen Namen geben: Mądrostki.

Das ist die Bezeichnung eines Adelswappens. Uroma war adeliger Herkunft. Und als man im Militärstab erfuhr – Opa diente schon seit 1929 in der Armee –, dass seine Frau ihren wahren Familiennamen verbirgt, bedrängten sie Opa, die Scheidung einzureichen, seine schwangere Frau zu verlassen. „Sonst können wir für die Folgen nicht garantieren.“ Der Krieg rettete ihn. Er wurde zum Helden. Man sah ihm seine Widersetzlichkeit nach.

∗∗∗

Mamas Familie ist am größten.

Sieben Kinder. Mama, Papa – Mamússja und Tatús, wie man dort sagte. Bei ihnen wohnten die Eltern von Mamas Tatús, meine Urgroßeltern. Und seine Schwester. Sie alle lebten zusammengedrängt in einem Holzhaus mit zwei Zimmern. Hoffentlich große Zimmer. Ich bin nie in dem Haus gewesen, obwohl es bis heute über dem Fluss steht. Einmal bat ich die jetzigen Bewohner, mich dort umschauen zu dürfen. Ich fand keinen Einlass. Sie fragten mich über meine Verwandten aus, ich legte ausführlich Rechenschaft ab. Und doch fassten sie kein Vertrauen. Ich hatte mich vergeblich bemüht.

Opas Schwester wohnte nach ihrer ersten, missglückten Ehe lange Zeit bei seiner Familie.

Sie war als ganz junges Mädchen mit einem Nachbarn verheiratet worden und wenige Tage nach der Hochzeit nach Hause zurückgekehrt. Warum, erzählte sie nicht. Ihr Mann, oder früherer Mann, fiel in den ersten Tagen des Krieges. Als Einziger aus dem Dorf. Da sagte sie geradeheraus: „Endlich ist der Dreckskerl verreckt.“

Alle waren einfache Bauern.

Sie arbeiteten unermüdlich vom Morgenrot bis zum Abendstern. Dann kamen die Sowjets und nahmen ihr Pferd für die Kolchose in Beschlag. Opa brachte es selbst zum Gemeinschaftsstall. Als er zurück war, setzte er sich hin und weinte. Er hätte trinken können, um sich Erleichterung zu verschaffen, aber Opa trank keinen Alkohol. Ich muss an den Brief denken, den der Häuptling eines indigenen Stammes, der in ein Reservat umgesiedelt worden war, an den Präsidenten der USA geschrieben hatte. So empfand es auch Opa: „Was heißt es für einen Reiter, sich von einem schnellen Pferd zu verabschieden? Es ist das Ende des Lebens und der Beginn des Überlebens.“

Die Dreschscheune wurde abgebaut.

Man ließ sie auf Befehl der Kolchoseleitung in den Kletten verrotten. Sie war noch vor dem Krieg errichtet worden. Ein Freund aus dem Dorf hinter dem Fluss hatte Opa dabei geholfen. Das erfuhr ich zufällig von Mama, nachdem eine Schneiderin mir für sehr wenig Geld den Wintermantel gepolstert hatte. Ich gab vor Mama damit an. Sie fragte: „Wer ist das denn?“ „Du kennst sie ja doch nicht.“ „Nun sag schon.“ Ich tat es. „Ihr Großvater hat doch vor dem Krieg mit unserem Tatús die Dreschscheune gebaut. Eine gute Scheune war das, hell und geräumig.“ So stellte ich wieder einmal fest, dass Mama über alle alles wusste. Auf eben diesem Dreschboden hatte Opa im Krieg die kleine Tochter eines reichen jüdischen Freundes versteckt, die er aus der Stadt hergeholt hatte. Die barfüßigen, von der Sonne fast schwarz gebrannten, schorf- und grindübersäten Kinder spielten mit dem zarthäutigen, in Spitze und Lackschuhe gekleideten Mädchen wie mit einer teuren Puppe. Uroma und Uropa bekamen das adrett gewandete Mädchen nicht mehr zu Gesicht. Sie waren kurz vor dem Krieg nacheinander gestorben. So erfuhren sie (die Glücklichen!) nicht, dass der reiche jüdische Freund seine Tochter bald abholte, um sie an einen sichereren Ort zu bringen, wo man dann beide gefangen nahm und erschoss.

In der Vorkriegszeit ließen Uroma und Uropa sich in einem jüdischen Fotoatelier ablichten.

Author's great-grandmother© Image from the author’s private archive

Author's great-grandmother© Image from the author’s private archive Author's great-grandfather© Image from the author’s private archive

Author's great-grandfather© Image from the author’s private archiveDas war 1933. Es sind die einzigen Fotos, die es von ihnen gibt. Zwei sepiafarbene, gekonnt retuschierte kleine Porträts auf Fotokarton. Jede Runzel, jedes graue Härchen ist zu sehen. Uropa ist auf dem Foto 82 Jahre alt, Uroma wirkt genauso alt. Sogar älter. Ihr Geburtsjahr ist nicht bekannt. Uropa wurde 1851 geboren und starb 1941. Er lebte genau 90 Jahre lang. Bis heute hat niemand in der Verwandtschaft sein Alter erreicht.

Uropa hat eine glatte Stirn, anders als seine Frau. Sein graues Haar ist dunkler. Uroma trägt ihr weißes Haar perfekt gescheitelt und hat feine Lippen. Uropas Lippen sind voll. Besser, die Unterlippe. Über der Oberlippe ist ein buschiger Schnurrbart, dessen Spitzen nach oben zeigen. Ein Dandy. Er lächelt leicht. Erst jetzt fällt mir beim Betrachten des Fotos auf, dass Uropa Burt Lancaster ähnlich sieht, dem amerikanischen Filmstar mit dem breiten Lächeln, das zwei endlose Zahnreihen entblößte. Bei Uropa sind die Zähne nicht zu sehen, aber man möchte trotzdem vermuten, dass die Ähnlichkeit hier nicht aufhört. Mama zum Beispiel hatte bis zuletzt perfekte Zähne. Uroma ist der seligen Mutter Teresa wie aus dem Gesicht geschnitten, mit gramvoll verzogenem Mund, die Mundwinkel abwärts geneigt.

Auch Oma und Opa haben sich nur einmal zusammen fotografieren lassen.

Anders als bei Uroma und Uropa sind es nicht zwei zusammengehörende Einzelfotos. Beide stehen, ganz jung und schick zurechtgemacht, zusammen in einem Gemüsebeet mit Roter Beete, im Hintergrund junge Fliederbüsche. Dunkles Kleid, dunkler Anzug. Die Arme hängen seitlich herab wie Fremdkörper, als seien es Werkzeuge – was sie ja auch waren. Die beiden schauen mit gut kaschierter Erschöpfung und schlecht verhohlener Würde ins Objektiv.

Author's grandmother and grandfather© Image from the author’s private archive

Author's grandmother and grandfather© Image from the author’s private archiveEs gibt ein Foto, das nach dem Krieg am gleichen Ort aufgenommen wurde.

Oma steht mit allen Kindern vor dem Flieder. Es ist derselbe und doch nicht ganz. Auf diesem Foto sind die Fliederbüsche dicht überwuchert. Omas Gesichtsausdruck ist unverändert. Er blieb es bis zu ihrem Tod. Die Mädchen tragen helle Kleider, die Jungs weiße Hemden. Oma hat ein kariertes Kostüm an. Ich würde sieben Puppen und fünf Plastikpüppchen in belarussische Volkstracht kleiden. Sie haben sie niemals getragen. Und das finde ich schade.

Ein Name für alle zusammen: Polinary. Nach Uropa Apollinari. Selbst ich bin im Laden einmal Polinarowa genannt worden: „Bist du nicht Walja Polinarowas Tochter? Du siehst ihr sehr ähnlich.“ Ich brauchte eine Weile, bis ich verstand.

Sie bekommen von mir Kartoffel-Kischka. Ein spezielles, seltenes Gericht: Kartoffeln fein reiben, gebratene Speckgrieben mit Zwiebeln hinzugeben, dann wird alles zusammen in einen Schweinedarm gestopft und kommt für eine Stunde in den Ofen. Sie werden länger warten müssen als die anderen, aber es lohnt sich.

∗∗∗

Jetzt ist Mama fertig mit Bügeln.

Der Tisch steht wieder an seinem Platz hinter der Schlafzimmertür. Die Puppen und Plastikpüppchen blinzeln im hellen Tageslicht. Sie sind es nicht mehr gewohnt. Sie haben so viel Zeit in der Dunkelheit unterm Tisch verbracht, dass sie beinahe erblindet wären.

Aus dem Russischen übersetzt von Anselm Bühling