Innenansichten aus dem belagerten Bergkarabach

Der Kampf um Freiheit im Schatten des Hungers

© Har Toum

© Har Toum

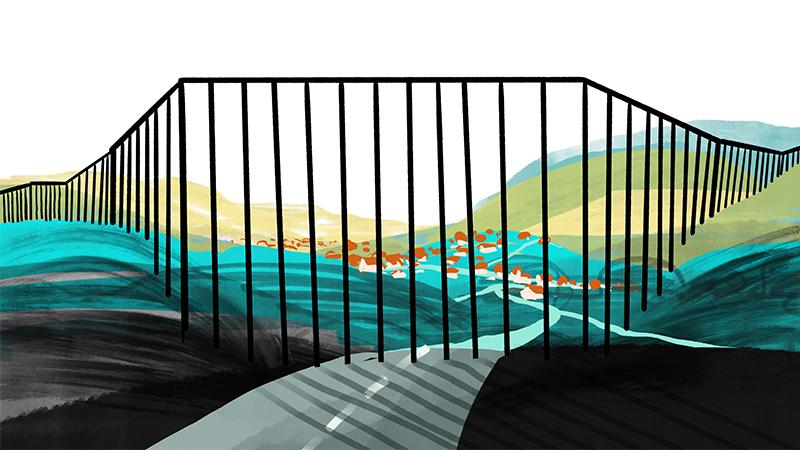

Seit Dezember 2022 blockiert Aserbaidschan die einzige Straße, die Bergkarabach mit Armenien verbindet – mit stillschweigendem Einverständnis der russischen Friedenstruppen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Bergkarabach leiden seit Monaten unter erheblicher Lebensmittel- und Medikamentenknappheit, häufigen Stromausfällen und fehlender Gasversorgung. Trotz des Appells internationaler Staatsoberhäupter und vielfacher Warnungen von Menschenrechtsorganisationen setzt der aserbaidschanische Staat die Belagerung der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach fort. Nun hat die Situation einen kritischen Punkt erreicht – die Menschen hungern und es fehlt die notwendige medizinische Versorgung.

Der aserbaidschanische Staat weigert sich, internationale Hilfstransporte von Armenien nach Bergkarabach durchzulassen. Und die russischen Friedenstruppen haben deutlich gezeigt, dass sie nicht gewillt sind, sich einzumischen. Am 9. September 2023 versuchten sie, russische Hilfslieferungen über Aserbaidschan nach Bergkarabach zu transportieren, obwohl Armenierinnen und Armenier in Bergkarabach keine Hilfe aus Baku annehmen wollen.

Die armenische Journalistin Arpi Bekarjan erzählt von den Strapazen, denen die Bewohnerinnen und Bewohner Bergkarabachs ausgesetzt sind. Die Stimmen der Menschen, die diese Strapazen am eigenen Leib gespürt haben, vermitteln ein Gefühl davon, welch katastrophale Folgen die Blockade hat. Dieser Text ist einige Tage vor dem aserbaidschanischen Militäreinsatz in Bergkarabach entstanden.

Հայերեն English Deutsch Русский

Früher wurde Nariko Karapetjan morgens vom Vogelgezwitscher in den Bäumen unter ihren Fenstern geweckt. Aber in den letzten Monaten gesellte sich zu diesen vertrauten Wecklauten ein neues Geräusch hinzu: die Stimmen der Leute, die unter den Bäumen Schlange standen. Nariko wohnt ganz in der Nähe der Milchfabrik in Stepanakert. Die Fabrik nahm ihre Arbeit früh am Morgen auf, doch die Menschen stellten sich noch früher in die Schlange, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen. „Von diesen Geräuschen aufzuwachen ist psychisch belastend“, klagte Nariko damals.

Da wusste sie noch nicht, dass die Milchfabrik einige Tage später schließen würde, dass sie zwar wieder von Vogelgezwitscher geweckt würde, dass aber niemand mehr eine Flasche Milch bekommen würde, nicht mal, wenn man die ganze Nacht ansteht.

Seit der Schließung des Latschin-Korridors, der einzigen Straße, die Bergkarabach mit Armenien und dem Rest der Welt verbindet, sind neun Monate vergangen. Seit dem 12. Dezember 2022 leben

Ende April errichtete Aserbaidschan im Latschin-Korridor einen Kontrollpunkt, den man nur zu Bildungszwecken (mit Unterstützung der russischen Friedenstruppen) passieren darf oder um dringende medizinische Hilfe (mit Unterstützung des Roten Kreuzes) zu bekommen. Für die Bevölkerung Bergkarabachs bedeutet dies jedoch keinesfalls eine Garantie, das armenische Territorium sicher zu erreichen. Seit es den Kontrollpunkt gibt, nahm die aserbaidschanische Grenzpolizei vier Einwohner von Bergkarabach fest: einen älteren Mann, der dringende medizinische Hilfe in Armenien benötigte, und drei Studierende, die ihr Studium in Armenien fortsetzen wollten. Zehn Tage später genehmigte Aserbaidschan den Studierenden die Einreise nach Armenien dann doch.

Obwohl aserbaidschanische Grenzbeamte den Armeniern vor Ort gelegentlich erlauben, die Region zu verlassen, führte die Blockade unter anderem dazu, dass Familien getrennt wurden. Die Einreise nach Bergkarabach ist verboten – sowohl für die Lebenden als auch für die Toten. So kann die Familie der

Nariko erzählt, dass die Situation ab dem 15. Juni diesen Jahres kritisch wurde. Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: „Ich nenne die Situation kritisch, dabei habe ich Angst davor, dass sie noch kritischer werden könnte.“

Die erste Sorge, mit der die

Selbst wenn es etwas zu kaufen gibt – ein halbes Kilo Tomaten oder eine Wassermelone –, sind Lebensmittel so teuer, dass die meisten Familien in einer Region mit steigender Arbeitslosigkeit sie sich nicht leisten können. Nariko und ihr Mann arbeiten im öffentlichen Sektor. Sie haben das Glück gehabt, ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, obwohl sie zugibt, dass es ihnen unter diesen Umständen nicht leichtfällt, ihren beruflichen Verpflichtungen nachzukommen – alle leben in ständiger Ungewissheit, lesen jeden Tag schlechte Nachrichten, außerdem fällt der Strom für sechs Stunden am Tag aus.

Diejenigen, die noch nicht arbeitslos sind, müssen jeden Tag in der Hitze zur Arbeit laufen: Wegen fehlenden Treibstoffs in der ganzen Region gibt es in der Stadt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Morgens brauchen Nariko und ihr Mann 40 Minuten für den Weg. In der Mittagspause gehen sie nach Hause, um etwas für die Kinder zu kochen, mit ihnen zu essen und dann wieder zur Arbeit zu gehen.

Narikos Kinder – die zwölfjährige Mari und der neunjährige Lewon – lieben Süßigkeiten, haben sich aber schon daran gewöhnt, dass es kaum noch Schokolade gibt. Mari wird im September ihren Geburtstag feiern, weiß aber jetzt schon, dass es keine Geburtstagstorte geben wird. In den neun Monaten der Blockade haben sich auch die Wünsche und die Sorgen der Kinder verändert. „Jetzt wünschen sie sich nur, dass die Aserbaidschaner aufhören, unsere Mähdrescher zu beschießen, damit wir wieder Brot haben und man nicht mehr nachts für Brot zum Frühstück anstehen muss“, sagt Nariko.

Das aktuelle Geschehen ist für Nariko wie ein

When the electricity went off.© Nariko Karapetyan

When the electricity went off.© Nariko KarapetyanIm Dezember 2022, in den ersten Tagen der Blockade, konnte sich Goga Bagdasarjan, ein

Er erinnert sich an die Gespräche und die Gerüchte der ersten Blockade-Wochen: „Die Straße wird in einigen Tagen geöffnet“, „Sie wird am Montag geöffnet“, „Ganz sicher am ersten des Monats“. Doch die Zeit verging, und irgendwann verschwanden die Gerüchte von selbst.

Bald bekam Goga die Folgen der Blockade am eigenen Leib zu spüren. Einige Wochen später waren die Obst- und Gemüseläden in Stepanakert praktisch leer: Es gab nichts mehr zu verkaufen. „Mein ganzes Leben lang war ich Vegetarier, es fällt mir schwer, mich zum Fleischessen zu zwingen. Es war nicht einfach für mich, ohne Obst und Gemüse auszukommen. Zwar kann ich Einiges essen, was hier in der Gegend angebaut wird, aber eine ausgeglichene Ernährung ist es nicht, und ich spüre, dass mein Körper zu wenig Vitamine bekommt.“ Doch obwohl die Blockade nun schon neun Monaten andauert, und man in den Läden kaum Obst, Gemüse oder Kräuter bekommt, hat Goga immer noch nicht angefangen, Fleisch zu essen. „So einfach gebe ich nicht auf“, lacht er.

Manche Lebensmittel wurden zum Gegenstand von Witzen. Beispielsweise sagt man über Bananen, dass man in Bergkarabach schon vergessen hat, wie sie aussehen.

„Leute werden vom vielen Schlangestehen ohnmächtig“, erzählt Goga. „Die letzten Wochen sind die schwierigsten seit dem Beginn der Blockade.“

Morning queue in front of the bakery in Stepanakert.© Nariko Karapetyan

Morning queue in front of the bakery in Stepanakert.© Nariko KarapetyanAm 15. August meldeten die Behörden von Bergkarabach den ersten Hungertoten. In der Erklärung des Ombudsmannes für Menschenrechte heißt es, ein

Das Büro des Ombudsmannes machte Aserbaidschan für den Todesfall verantwortlich, und sprach von einer katastrophalen Auswirkungen der seit acht Monaten andauernden Blockade Bergkarabachs durch Aserbaidschan.

Demnach seien die Folgen der Blockade besonders im Gesundheitsbereich spürbar. Betroffen seien in erster Linie besonders schwache Bevölkerungsgruppen – Kinder, Schwangere, Personen mit chronischen Erkrankungen, sowie Personen mit Behinderungen und ältere Menschen.

Da humanitäre Hilfe seit mehr als drei Monaten nicht in die Region gelangte, mussten mehrere Apotheken schließen. Eine davon liegt in Stepanakert und gehört Asa Petrosjan, die gezwungen war, ihre Apotheke ab dem 1. September zuzumachen. „Das Schlimmste war der Mangel an Schmerz- und Fiebertabletten sowie an Medikamenten für Kinder, Arzneimittel gegen Diabetes und von Hygieneprodukten“, erinnert sich Asa. „In den Wochen nach dem 12. Dezember, dem ersten Tag der Blockade, war die Apotheke wie leergefegt, ab dem 27. Dezember bekamen wir aber allmählich die notwendigen Medikamente über das Rote Kreuz, sie wurden zwei bis drei Mal pro Monat gebracht.“ Später, ab dem 15. Juni, kam jedoch keine humanitäre Hilfe mehr nach Bergkarabach. „Fast jeden Tag kamen Mütter, sie fragten fast ohne Hoffnung in der Stimme, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, Babynahrung zu bekommen, und ich musste verneinen. Das Gleiche wiederholte sich mit den älteren Menschen, die hofften, bei uns das benötigte Medikament zu finden“, erzählt Asa.

Die Bewohner von Bergkarabach stehen nächtelang in Brotschlangen, es fehlen Grundnahrungsmittel und Medikamente. Jedoch sind sie überzeugt, dass die Situation nicht zu einer „humanitären Krise“ hochstilisiert werden sollte.

„Wir sehen, dass selbst in dieser kritischen Situation, ohne Essen, die Menschen nicht bereit sind, Hilfe aus Agdam [eine aserbaidschanische Stadt, 26 Kilometer von Stepanakert entfernt] anzunehmen. Wir werden überleben’, sagen sie. Freiheit ist jetzt das Wichtigste“, davon ist Goga Bagdasarjan überzeugt. „Sie können nicht erst Leute am Kontrollpunkt entführen, und ihnen dann Essen aus Agdam anbieten.“

Die aserbaidschanischen Behörden zogen die Straße von Agdam nach Stepanakert als Alternative zum Latschin-Korridor in Betracht, über die dann humanitäre Hilfe über aserbaidschanisches Territorium nach Bergkarabach gebracht werden sollte.

Die Behörden von Bergkarabach dagegen wiesen Hilfslieferungen über die Agdam-Straße zurück und betonten, dass die Region nur humanitäre Hilfe annimmt, die über den Latschin-Korridor kommt.

Am 26. Juli verließ ein Lastwagenkonvoi mit 400 Tonnen humanitärer Hilfe Armenien. Jedoch war der Konvoi gezwungen, an der Einfahrt in den Latschin-Korridor anzuhalten, da aserbaidschanische Grenzbeamte ihn nicht nach Bergkarabach durchließen. Am 30. August schickten die Stadt Paris und einige Hilfsorganisationen einen weiteren Konvoi von zehn Lastwagen in die Region. Am aserbaidschanischen Kontrollpunkt schloss sich dieser Konvoi anderen armenischen und französischen Lastwagenkonvois an. Jedoch blockierte Aserbaidschan ihnen die Durchfahrt und versuchte gleichzeitig, einen eigenen Konvoi durch das von ihm kontrollierte Territorium zu leiten.

Armenierinnen und Armenier aus Askeran [eine Ortschaft in Bergkarabach, 14 Kilometer von Stepanakert entfernt – Anm.d.Red.] demonstrierten gegen die Ankunft des aserbaidschanischen Konvois. Auf beiden Seiten der Kampflinie hatten der aserbaidschanische Rote Halbmond und lokale armenische Aktivistinnen und Aktivisten Zelte aufgestellt.

„Wenn sie [die aserbaischanische Regierung] an einem Zusammenleben interessiert sind, hätten sie uns nicht neun Monate lang terrorisieren dürfen. Wir sollen zusammenleben? Gut, wenn sie das wirklich wollen, müssen sie Bedingungen schaffen, die ein Zusammenleben möglich machen“, so Goga Bagdasarjan.

Die Blockade beeinträchtigte seine Opernkarriere und seine Pläne. Im Januar musste er eine Reise nach Spanien absagen, im Frühling ein Konzert in Jerewan, im Mai einen Aufenthalt in Deutschland. „In solchen Momenten werden wir uns dessen bewusst, was Einschränkungen der Grundrechte, der Freiheit des Menschen bedeuten. Und obwohl in meinem Fall das Arbeitsleben darunter gelitten hat, haben andere Menschen die nötige medizinische Versorgung nicht bekommen. Generell ist jede Freiheitseinschränkung schlecht für die Psyche eines jeden Menschen.“

Goga bietet weiterhin Gesangsunterricht für Kinder an. Diese seien eine Art Therapie für die Kinder geworden, die ihnen helfen würden, den Stress zu bewältigen, meint Goga. „Aber viele meiner Schülerinnen und Schüler kommen aus anderen Teilen der Region und können wegen Treibstoffmangels nicht nach Stepanakert zum Unterricht kommen“, fügt Goga hinzu.

Um sich abzulenken, macht Goga Sport und fährt jeden Tag Fahrrad. „Ich versuche, mich immer irgendwie zu beschäftigen, um nicht zu viel nachzudenken“, lacht Goga.

Während in und um Bergkarabach Erklärungen abgegeben und politische Entscheidungen getroffen werden, während Amtswechsel stattfinden und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt werden, ist es laut Goga für die Bewohnerinnen und Bewohner der Region nicht mehr so wichtig, was Politikerinnen und Politiker genau sagen oder planen. „Sie können alles unterzeichnen, was sie wollen, Tatsache ist, dass wir hier sind. Wir kämpfen, wir haben nicht vor, wegzuziehen, wir tun alles, um in unserer Heimat zu bleiben.“

Nariko Karapetjan zufolge hatte sich niemand in Bergkarabach vorstellen können, dass die Blockade so lange dauern würde und dass aus dem Kampf der Bewohnerinnen und Bewohner eine „Brotfrage“ und die Region selbst zur „humanitären Katastrophen-Zone“ werden würde.

„Die internationale Gemeinschaft spricht von einer humanitären Katastrophe, die es zu lösen gelte. Dabei handelt es sich doch um eine Frage des internationalen Rechts, bei der es um den Schutz grundlegender Menschenrechte geht. Unser Kampf, der als Kampf um Selbstbestimmung begann, wurde auf die Ebene eines humanitären Problems herabgestuft. Es mag der Eindruck entstehen, dass wir, da wir hier hungern, keine anderen Forderungen haben. Aber wir hungern gerade deshalb, weil Aserbaidschan den Hunger als Waffe gegen uns einsetzt, als Waffe der ethnischen Säuberung. Wir überleben im Kampf gegen den Hunger, um der ganzen Welt zu zeigen, welcher Bedrohung wir trotzen, auf Kosten unseres Lebens.“

Nariko vermisst ihre frühere Freiheit: „Ich möchte meine Verwandten in Armenien umarmen, meine Freunde treffen. Die Kinder wollen die Großeltern wiedersehen.“ Sie träumt von der Zeit nach der Blockade, schmiedet Pläne. „Ich würde reisen, zum Beispiel nach Portugal, ich war dort mit einer Freundin vor der Pandemie, vor dem Krieg…“ Sie haben ausgemacht, dass sie dorthin reisen werden, wenn das Leben wieder normal ist.

„Vor zwei Tagen unterhielt ich mich mit einem Kollegen. Ich sagte, es wäre interessant, wenn jemand von außerhalb einen Blick nach Bergkarabach werfen, und uns von außen sehen würde. Würde er Gemeinsamkeiten feststellen? Wir selbst bemerken nicht, wie wir uns verändern, und können nicht vergleichen, wie wir vor der Blockade waren und wie wir jetzt sind. Aber ich glaube schon, dass einem Außenstehenden auffallen würde, dass sich unsere Stimmung ständig ändert, denn jede neue Etappe [der Blockade] bringt etwas Neues mit sich“, sagt Nariko. „Nun ist es aber für mich selbst schwer zu sagen, wie die Blockade mich verändert, dazu stehe ich zu sehr unter Stress. Das Leben wird zeigen, was die Situation mit uns allen gemacht hat.“

Aus dem Russischen übersetzt von Nika Mossessian